巍巍秦巴,岚水泱泱。2025年7月26日,盛夏,一支承载着青春使命的实践队伍——西北工业大学“声润三秦工兴乡韵”推普实践团,响应国家“推普助力乡村振兴”的号召,满怀热忱与担当,奔赴陕西省安康市岚皋县四季镇,在这片森林覆盖率超90%、蕴藏着富硒沃土与非遗瑰宝的山水之地,开启了一场以国家通用语言文字为舟楫,深度耕耘乡村振兴的创新实践。他们走进田间地头,叩响农家门扉,聆听非遗鼓韵,聚焦产业脉搏,将推广普通话这项看似基础的工作,化作一把激活岚皋内生发展动力的“金钥匙”。

深扎泥土:精准调研绘就推普蓝图

图1:祝振攀书记、指导老师曹静以及实践团队员合影

抵达如诗如画的四季镇,实践团成员马不停蹄地扎入基层。八月的骄阳下,他们“两人成组、三人结队”,带着精心设计的问卷,敲开了一户户农家的门。一句带着温度的“乡亲们,我们是来聊聊大家平时说普通话的事儿”,瞬间拉近了心与心的距离。村民热情地搬凳递水,眼神中交织着好奇与期待。在屋檐下、晒谷场边、堂屋里,团队成员沉下心来,“俯身”倾听最真实的乡村语言生态图景。

访谈中,常年奔波在城市车间的壮年务工者敞开心扉:“在工地上交代活儿,有时一着急,嘴里蹦出来的话别人听不懂,急得满头汗,又怕耽误事,脸上也挂不住。要是能说顺溜点,肯定能找个更好的饭碗,在城里也落得踏实些。”这份对提升沟通能力、改变生活境遇的急切渴望,凝结在问卷的勾画与批注里——“想跟城里客户说上话”。

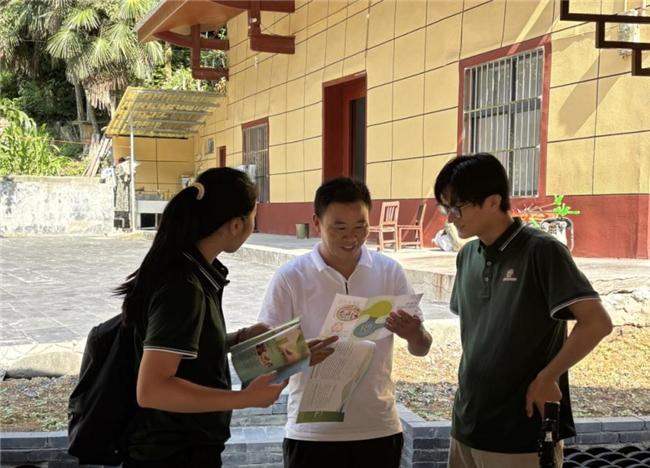

图2:队长陈卓枫和副队长曲军艳为祝振攀书记讲解推普活动

而在庭院深深的另一侧,则是温情中的一丝寂寥。手执旱烟袋的老人,望着远处玩耍、说着标准普通话的孙辈,轻声叹息:“娃们在外面念书回来,说的话就像天书,想问问吃没吃饱、过得好不好,都觉得插不上嘴,心里空落落的。”这份渴望打破代际沟通壁垒的深情,成为团队聚焦老年人群体推普的重要动因。与此同时,队员们也敏锐捕捉到中小学生们对于普通话的积极性,他们渴望说得更规范、更自信。调研间隙,队员们见缝插针,现场示范“您好”“谢谢”“请问”等基础用语,一字一句耐心纠正村民的发音偏差,“手把手”引导。这份详实而生动的调研报告,如同一份精准的“乡村语言诊断书”,为后续的推普工作铺就了坚实路基。收卷时,那些微微被汗水浸润的问卷,承载着沉甸甸的乡情期盼,也铭刻着实践团为之奋斗的初心。

图3:实践团队员前往富硒猕猴桃园

语富硒壤:普通话浇灌深山“绿宝石”

怀揣着“推广普通话,服务产业发展”的使命,实践团首站锚定富饶的木竹村。在层峦叠翠的400亩富硒猕猴桃园,累累硕果缀满藤架,向这群特殊的“新农人”昭示着土地的秘密。在翠叶环绕中,团队指导老师曹静、队长陈卓枫深度访谈了木竹村党支部书记祝振攀。这位深谙乡情的带头人一语中的,道出推普与富硒产业振兴的深层逻辑:“守着金山银山,难在‘吆喝’。乡亲们的果子顶呱呱,富硒土养出来的,山泉水喂大的,还没一点农药残留,可城里人不知道啊!再好的宝贝,不会用外面人听得懂的话讲出来,人家咋信?咋愿意掏好价钱?还有咱搞旅游,人家游客来了,问点啥,咱答得囫囵不清,体验能好吗?学好、用好普通话,这就是咱眼下最需要握住的‘新农具’!你们来得好!”

图4:实践团队员拍摄富硒猕猴桃素材

祝支书的嘱托掷地有声。实践团成员们旋即背上设备,徒步深入藤蔓交织的果园深处。在绿叶拂面、果香弥漫间,队员们流利标准的普通话成为沟通的桥梁:“大爷,咱们这富硒土壤有啥特别之处?”“大姐,这山泉水灌溉系统是怎么布局的?”“零农残的管理具体有哪些精细做法?”起初,果农的回答带着浓重乡音,努力表达着:“咱…这富硒土!好…好着呢,山泉水浇的,金贵…贵得很,一棵棵侍弄,不沾半点农药!”队员们俯下身子,在田垄边、在果树下,认真记录下每一个细节——从富含天然硒元素的独特土壤性质,到清澈山泉水的引流路径,再到严格的生态有机种植管理流程。这带着泥土芬芳和浓厚乡音的生产经验,正被队员们仔细咀嚼、提炼、转化,目标是将它升华为清晰、有力、能够打动消费者的“品牌核心语言”——“源自天然富硒核心区,山泉水滋养,全程生态种植,安全零农残!”

面对“深山珍宝无人识”的最大痛点,实践团火速行动起来。他们深刻认识到,产品优势的传播不仅需要品质支撑,更需要语言的精准“翻译”。摄影镜头聚焦:果农布满老茧的双手娴熟地修剪、疏果,每一个动作都传递着匠人匠心;航拍画面掠过:群山环抱之中,清澈的溪流如玉带环绕果园,无言地诉说着得天独厚的生态基底。团队文案高手伏案疾书,用凝练精准的普通话撰写解说词:“每一颗猕猴桃,都汲取秦巴大地天然富硒精华,沐浴清澈山泉成长,全程呵护,自然天成,只为舌尖上的健康珍馐。”团队成员化身出镜主播,以标准的发音、亲切的语调,将“富硒元素”“生物活性物质”“生态链管理”等专业术语,转化为消费者易于理解、易于传播的语言,搭建起从秦巴深山果园直通万千消费者心智的认知“云桥”。团队的指导老师曹颐戬在审阅样片时阐释其深层意义:“方言传递的是乡愁,而普通话是走向市场的通行证。只有用规范、精准、富有感染力的普通话来讲述岚皋的风土故事和产业匠心,‘富硒猕猴桃’才能从地理标志符号,真正跃升为消费者信赖与向往的价值品牌。”这些凝聚着“西工大智慧”与推普心血的短视频作品,迅速通过抖音、微信视频号、小红书等新媒体平台飞向远方,让藏在秦巴山深处的这颗“生态绿宝石”,折射出更加璀璨的市场光芒。实践团指导老师曹静在总结富硒果园行动时感慨:“推普在这里,已远非单纯学习发音词汇,它真正成了解读高附加值农业技术、精准传递品牌价值、最终撬动广阔市场的有力杠杆,是为富民产业插上腾飞的金色羽翼!”

言传古韵:推普架桥让非遗锣鼓敲响新时代

图5:非遗锣鼓表演现场

深耕产业的步伐坚实迈进之时,实践团在指导老师曹颐戬、曹静的引领下,创新性地将推普的触角延伸至深邃的文化沃土——省级非物质文化遗产“大道锣鼓”。在四季镇天坪村,一场普通话与千年古韵的“双向奔赴”正精彩上演。

图6:“村BA”现场场景

一场别开生面的融合在镇文化广场上演:人声鼎沸的“村BA”篮球赛场上,队员们挥汗如雨;赛场边,随着一声雄浑激昂的鼓点炸响,古老非遗“大道锣鼓”正式开场!粗犷奔放的节奏,铿锵有力的镲鸣,与年轻球员矫健奔跑的身影、篮球划破空气的哨声,碰撞出令人血脉偾张的时代强音。看台上,年轻人举着手机,激动地进行着直播:“家人们看啊!这鼓点太带劲了!听村上老人说,这鼓谱里藏着好多古老故事和祝福呢!这才是咱们岚皋的‘超燃BGM’!”目睹此情此景,天坪村的贺忠祥支书乐得合不拢嘴:“老辈子传下来的锣鼓,以前也就庙会、红白喜事热闹热闹。哪曾想,跟着这篮球赛一唱一和,它倒先火出圈了!好些城里来的娃娃、00后,看完球赛都追着我问这鼓谱是咋个编的、有啥讲究?我看呐,这普通话是帮了大忙,能让外面人听明白这鼓里的门道,老艺术才能焕发新光彩!”

为了深挖“大道锣鼓”的传承密码,副队长曲军艳在天坪村贺支书的热情引领下,踏着蜿蜒的乡间小路,探访了非遗传承基地。传承人饱经风霜的脸庞上写满执着,苍劲有力的双手击打出的不只是节奏,更是流淌千年的文化血脉。实践团员们神情庄重,架起摄影器材,用高清镜头记录下传承人全神贯注的演绎,用专业的指向性麦克风精准捕捉每一个鼓点的震撼回响、每一记金镲的清越碰撞,这些珍贵的影音素材成为后续传播的坚实根基。副队长曲军艳对贺支书的专访更是深入肌理。贺支书操着逐渐熟练的普通话,详细讲述“大道锣鼓”承载的历史沧桑、独特的艺术韵味以及在当地民俗活动中不可或缺的地位。他亦毫不讳言当前面临的严峻挑战:传承人队伍年龄普遍偏大断层明显,年轻人了解少兴趣淡,传播范围长期囿于本地,影响力有限。他特别强调推广普通话对于非遗存续的根本性作用:“光靠我们用土话讲老祖宗的规矩、门道,走不远啊!必须用大家都能听懂的普通话,把咱们‘大道锣鼓’的历史渊源录下来,把复杂的鼓谱技法和深刻的文化寓意讲清楚,把好看的宣传片解说词写好!这样,老艺术才有机会让更多人认识、喜欢,也才能真正吸引年轻娃娃接棒!”

图7:指导老师曹静和实践团队员在四季镇木竹村服务中心张贴推普活动宣传海报

实践团由西北工业大学文化遗产研究院曹静教授担任指导老师。在翻阅泛黄的地方志书页后,曹老师目光炯炯:“同志们看,‘大道锣鼓’绝不仅仅是一种乐器表演。它实打实是秦巴山区南北文化交融的一部‘活态史书’!你仔细听:那震耳欲聋的鼓阵排山倒海,分明带着陕北安塞腰鼓的粗犷豪放!那婉转灵动的铜镲穿插流转,又藏着江南丝竹的清丽细腻!这种独特的融合气质,是我们的宝贵财富!”她进一步点明推普在非遗活化中的核心功能:“在乡村振兴的大背景下,珍贵的非遗不能仅仅是躺在博物馆里的‘活化石’,更要让它变成能‘自我造血’、惠及百姓的‘文化金矿’。而普通话,就是那把让外面的世界理解它、欣赏它、愿意为它买单的万能‘金钥匙’,是非遗价值的最佳‘翻译器’!”队员王相为在采集鼓乐音源时动情地说:“我们一定要用最动听的标准音,配上最壮美的画面,让这承载了千百年乡愁的鼓声,乘着5G信号的东风,飞出深山,飞进亿万人的耳朵里,让世界听见岚皋深沉而有力的文化脉搏!”

图8:实践团队员张贴推普宣传海报

这项由西北工业大学文化遗产研究院发起的“非遗推普行动”,正在让古老的艺术在规范语言的加持下,重新链接现代脉搏。团队将精心剪辑这些震撼的影音素材,配以专业的普通话解说词,制作成系列精品短视频,让曾深藏乡野的“大道锣鼓”,真正“声”入人心,传播久远。队员们在实践中深刻体悟到,推广普通话,正是为非遗保护传承夯筑最坚实的语言基础,也是时代赋予青春的崇高使命。他们立志将实践感悟化作持久动力,让个人理想融入非遗传承与民族复兴的宏图伟业。

语链蓝波:普通话赋能深山“游”鱼破浪市场

图9:实践团参观四季镇木竹村陆基养育基地

秉承“语言+产业”的赋能理念,实践团再度聚焦木竹村蓬勃兴起的前沿产业——陆基循环水养殖中华鲟。清晨的山岚尚未完全消散,团队驱车抵达。映入眼帘的景象令人振奋:依山就势,一片错落有致的蓝白色大型圆形鱼池镶嵌在绿水青山之间,犹如一座现代化的“蓝色工厂”。池水清澈见底,增氧泵涌起的水花如碎玉般喷涌,数千尾体型健硕、鳞片闪亮的中华鲟在水中灵动遨游。基地负责人自豪地向队员们介绍:“这就是我们秦岭大山里搞出来的‘高精尖’!这套陆基循环水养殖系统是咱的‘心脏’。”他指着旁边高效运转的设备解释道:“水脏了?有高效过滤器层层净化!缺氧了?有大功率增氧机注入充足氧气!温差大了?智能温控系统精准调节!关键是,所有的水都在一个闭环里循环使用,一滴水反反复复用足价值,比你们知道的传统池塘养鱼节水至少60%!再加上我们选的鱼苗都是顶级的种源,喂的饲料也是科学配方精挑细琢,这样才能保证咱这中华鲟,条条都是品质标杆!”

实践团成员们带对产业发展的思考,围着鱼池深入观察,不时发问探求那“高密度桶养”背后的精细密码:

图10:四季镇木竹村陆基养育基地中华鲟

“主任,这中华鲟养在大桶里,比起池塘养有啥特别的好处?”

“咱这么好的鱼,现在主要是往哪些地方卖?走什么渠道呢?”

“产业做大了,您觉得目前最大的瓶颈在哪里?销路有压力吗?”面对队员们的求知目光,基地负责人一一坦诚回答,话语间也透露出忧虑:“技术我们是掌握了,规模也在扩大,可这‘养在深闺人未识’啊!好酒是真怕巷子深!咱这深山里的‘黄金鱼’,品牌不够响,知道的人少,销路怎么拓宽,怎么把优质优价卖出来,这成了当下卡脖子的大问题!”实践团立刻抓住这一核心痛点,决心用最擅长的“语言传播”开路。成员们迅速选定最佳拍摄点位,架设起三脚架和稳定器,启动拍摄。一场以标准普通话为核心“武器”的推广攻坚战就此打响。团队队长陈卓枫在拍摄间隙向基地负责人和祝振攀支书阐释团队的策略,“就是用这标准、动听的普通话,作为一把最灵光的‘金钥匙’,帮木竹村这把藏在深山里的‘生态金锁’打开山门,直通五湖四海的广阔市场餐桌。用最便捷的‘云’端传播,压缩从咱这深山鱼池到千家万户餐桌的空间距离和时间成本!”木竹村党支部书记祝振攀看着忙碌的实践团,脸上洋溢着希望的光芒:“实践团孩子们带来的,远不只是眼下帮我多卖几条鱼啊!他们这是用新时代的语言、新媒体的办法,实实在在教会我们山里人,怎么让大山里的‘好宝贝’开口说话、扬名立万,真正‘活’起来、扬眉吐气地‘走’出去!”这场扎在木竹村鱼池边的实践,生动印证了语言力量与科技传播在激活特色产业潜能、驱动乡村振兴巨轮时所能迸发的澎湃动能。

余音绕梁:推普深耕路,乡韵万里长

图11:祝振攀书记、指导老师曹静、队长陈卓枫和副队长曲军艳合影

西北工业大学“声润三秦工兴乡韵”实践团的岚皋篇章,是一曲青春融入家国、语言赋能振兴的时代赞歌。从木竹村富硒果园里果农努力用普通话讲述的“富硒奥秘”,到天坪村广场上“大道锣鼓”借力普通话响彻“村BA”赛场的崭新活力;从陆基鱼池边队员用标准音录制的“深山鲜鱼”科技密码,再到走遍四季镇千家万户收集乡音心愿、在“推普角”用普通话讲述西工大“三航报国”梦想激荡少年心——团队的足迹深深烙印在岚皋的山山水水,普通话的种子也随之播撒在希望的田野上。

他们以推普为桥,以脚步丈量民情,以专业赋能产业,以情怀活化非遗,以科技拓宽传播,将国家通用语言文字的力量,转化为看得见的产业增效、文化自信与沟通和谐。在推广角,当村民们第一次完整清晰地用普通话讲述自己的名字和愿望;当中小学生们在诗歌朗诵中挺直腰板,眼神坚定;当木竹村的直播第一次吸引来外省客商下单咨询——每一个微小的改变,都在汇聚成推动岚皋大步向前的发展声浪。

这趟岚皋之旅,是实践团助力乡村振兴的起点,而非终点。带着积累的宝贵经验、详实的数据和深厚的情谊,成员们立志持续耕耘在这条充满希望的推普路上。他们要让普通话的清泉,持续流淌在秦巴山区的千沟万壑,滋润乡土文化的根脉,畅通产业腾飞的渠道,化解代际沟通的壁垒,最终汇聚成助力岚皋县文化传承永续、经济蓬勃发展的磅礴力量,为铸牢中华民族共同体意识、共绘中国式现代化的壮丽画卷,持续注入昂扬奋进、生生不息的西工大青春之声!“言为桥,语生香”,推普之路,道阻且长;乡韵振兴,其音正锵!

(文/曹静图/井祥睿郭雪枫)责任编辑:韩璐(EN053)

编辑: 来源: