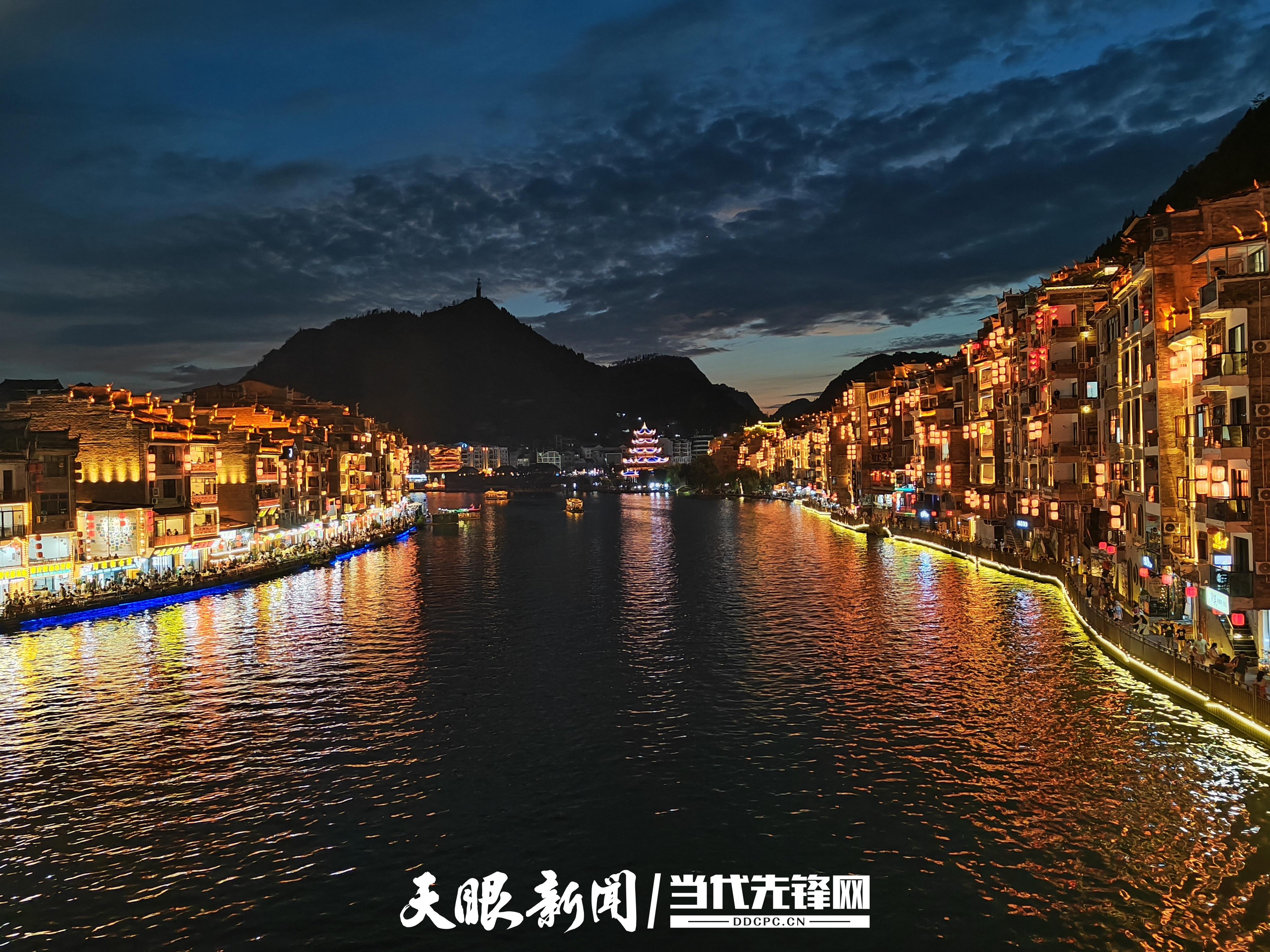

“㵲阳河、青龙洞,石屏山上望龙潭,听着那古老的故事……”在黔东南州镇远县,㵲阳河如一条承载历史变迁的时光之河,既流淌着烽火岁月的峥嵘记忆,也奔涌着乡村振兴的蓬勃脉动。

80多年前,这里是抗战大后方的水上动脉:纤夫们在险滩激流中拉纤前行,用脊梁托起中国抗战物资转运的生命线;河畔的和平村旧址,以人道主义精神为战俘点亮人性之光。80年后的今天,沿岸群众在铭记历史中汲取奋进力量,通过发展山地农业、特色养殖、红色文旅融合,实现了从贫困到全面小康的历史跨越。

烽火运输线:

㵲阳河上的抗战血脉

㵲阳河平均宽130米,流量充沛,曾是贵州乃至西南地区主要的交通运输线之一。作为中国八大水路之一,载重20至30吨的舟楫上通旧州,下达常德、长江。当年,盛极一时的镇远港内,大小码头近20个,经常停在城关河面上的大小船只达二三百艘,年吞吐量数万吨。

镇远自古便是“欲通云贵,先守镇远”的兵家必争之地,抗日战争时期更成为西南物资转运的咽喉。

“在抗日战争的烽火岁月中,镇远以其独特的地理位置和不屈的民族精神,成为大后方重要的交通枢纽和战略屏障。”镇远县政协文史委主任段向东说。

段向东介绍,抗战爆发后,由于大批工厂、学校等机构内迁至镇远,尤其是部队频繁过境,大量的人员和军需物资需要抢运,㵲阳河水运任务异常紧张。城内的船只有限,远不能满足需要,镇远动员了全县农村沿河两岸的木船,包括少数民族的小船也汇集起来,投入抢运。

镇远的各族人民在生活条件极其艰苦的情况下,竭尽所能地支援抗战,参军、出工、捐款、捐粮,作出了不可磨灭的贡献,付出了巨大的牺牲。

今天,当我们站在㵲阳河畔,仿佛还能听到当年船工们雄浑的号子声,看到那一艘艘满载抗战物资的木船在激流中奋勇前行。㵲阳河所孕育的抗战精神,永远值得我们铭记和传承,其故事既是贵州人民爱国情怀的生动写照,也是中华民族不屈不挠精神的有力见证。

和平的回响:

战俘营里的人性之光

㵲阳河如碧绿丝带穿城而过,河畔的镇远和平村旧址是国内唯一保存较为完好的抗日战争时期日军战俘收容所,是中国人民进行艰苦卓绝抗日战争和世界人民进行反法西斯战争的历史见证。

初秋的阳光透过和平村旧址的木窗,在青石板上投下斑驳光影。讲解员罗淋惠向参观者讲述着那段特殊的历史:“1938年至1944年,这里先后关押600多名日军战俘,管理者以优待政策感化战俘,其中137人加入反战同盟,成为抗战时期反战运动的重要阵地。”

黔东南州镇远县和平村旧址

从1939年8月起,在中国共产党党员和进步人士的推动下,经过教育改造后觉醒的日俘组织成立了和平村研究班、和平村训练班等反战组织。这些反战组织开展各式各样的反战宣传活动,对中国人民抗日战争胜利起到了积极的推动作用。

这座占地6422平方米的建筑群,由前院办公楼、后院监禁室等组成,高大的土石围墙见证了从战俘营到和平象征的转变。2006年被列为全国重点文物保护单位,如今已成为爱国主义教育基地。

“和平村的‘和平’二字,既是对战争创伤的铭记,更是对美好生活的向往。”和平村旧址纪念馆负责人粟丹说,旧址内收藏的反战刊物《和平先锋》等文物,无声诉说着中华民族以德报怨的胸怀。

㵲阳蝶变:

山地农业的现代化突围

㵲阳河的清波不仅承载着镇远的抗战记忆,更滋养着这片土地上农业现代化的蓬勃生机。近年来,镇远县立足山地资源禀赋,以强龙头、补链条、聚集群为主线,形成以肉牛为主导,天麻、辣椒为辅助的现代农业产业体系。

2013年,26岁的许乃红带着在苏州纺织厂打工挣的全部积蓄回到镇远羊场镇,开启了天麻种植的创业之路。2015年,他牵头成立镇远县黔康源生态农业发展有限公司,吸纳培养40余名天麻种植技术人才,并建立技术研究基地。目前,公司拥有天麻生态原产地保护产品认证1项、发明专利5项、实用新型专利11项。

许乃红与农户察看天麻长势(江春健摄)

“要让现代化农业扎根落地,关键在于培养懂技术的新农人。我每年都会拿出5%的利润用于研发投入。”在许乃红看来,农业的未来在于科技与产业的深度融合——既要培养懂技术、会经营的新农人群体,更要通过持续的研发投入,让实验室的创新成果真正扎根田间地头。

在许乃红的带领下,公司已在羊场、大地等乡镇种植天麻2.43万亩,采取林下仿野生高品质种植方式,采用“企业+农户”模式,通过利益联结机制辐射带动镇远12个乡镇发展天麻产业,种植户年均收入达2.8万元。每年提供季节性务工岗位2万余人次,真正把生态优势转化为经济优势,村民在家门口就能吃上产业饭。

许乃红正在查看白芨育苗长势(江春健摄)

许乃红的创业历程是镇远县农业现代化的生动注脚:从攻克菌种培育技术突破产业瓶颈,他以科技创新激活传统农业,用市场思维拓宽增收渠道,最终实现“一粒种子带活一个产业,一个产业富裕一方百姓”的发展目标。这种“技术突破—模式创新—三产融合”的发展路径,正是镇远县从传统农业向农业现代化跨越的典型实践,彰显了山区县依托特色资源实现乡村振兴的独特智慧。

涛声依旧,薪火相传。从烽火中的运输线到乡村振兴中的产业带,㵲阳河见证着镇远的跨越发展。这条流淌千年的河流,正以红色基因、绿色发展的交响,奏响镇远乡村振兴的时代强音。

贵州日报天眼新闻记者张云开

编辑邓钺洁

二审梁圣

三审赵勇军

编辑: 来源: